2020年08月31日

基本塗装

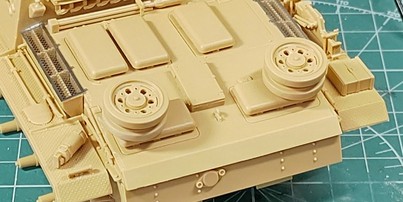

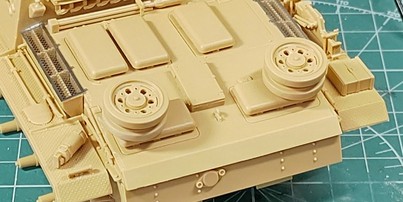

タミヤ新金型のⅢ号戦車N型です。

久しぶりにエアブラシを吹きます。

夏場のエアブラシはホースの中が結露して、水が吹き出すことがありますが、

私のエアブラシには水取りが付いているので大丈夫です。

以前はよく泣かされましたからね。

塗料を調合します。

足回りを除いて冬季迷彩の下地色を吹きます。

ダークイエローがベースですが、他に3色を調合します。

赤は慎重に、数滴ずつ入れては混ぜて色合いを見ながら調合します。

イメージ通りの色が出せました。いい感じです。

元の色との違いが小さくて、よく見ながら吹かないと、

ムラが出来易いので、注意が必要です。

履帯の後ろの部分、若干浮いているかなって感じです。

後で調整します。

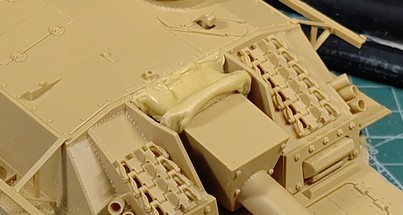

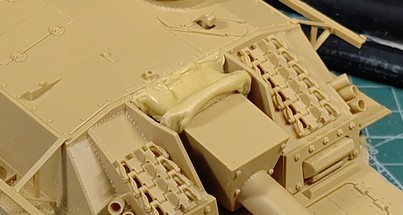

このN型の最大特徴となるアルミ短砲身は、メタルプライマーを下塗り済み。

スモークディスチャージャーは追加で取り付けました。

予備履帯、予備転輪は泥だらけになる予定です。

足回りとリアはそうなりますね。

ペーストを使ってしっかり汚します。

ここからは、ホワイトを筆塗りする予定です。

乾燥のタイミングをみながら、フィギュアや装備品をやります。

その他のいじくりも楽しみです。

久しぶりにエアブラシを吹きます。

夏場のエアブラシはホースの中が結露して、水が吹き出すことがありますが、

私のエアブラシには水取りが付いているので大丈夫です。

以前はよく泣かされましたからね。

塗料を調合します。

足回りを除いて冬季迷彩の下地色を吹きます。

ダークイエローがベースですが、他に3色を調合します。

赤は慎重に、数滴ずつ入れては混ぜて色合いを見ながら調合します。

イメージ通りの色が出せました。いい感じです。

元の色との違いが小さくて、よく見ながら吹かないと、

ムラが出来易いので、注意が必要です。

履帯の後ろの部分、若干浮いているかなって感じです。

後で調整します。

このN型の最大特徴となるアルミ短砲身は、メタルプライマーを下塗り済み。

スモークディスチャージャーは追加で取り付けました。

予備履帯、予備転輪は泥だらけになる予定です。

足回りとリアはそうなりますね。

ペーストを使ってしっかり汚します。

ここからは、ホワイトを筆塗りする予定です。

乾燥のタイミングをみながら、フィギュアや装備品をやります。

その他のいじくりも楽しみです。

2020年08月30日

フィギュアの加工(1)

タミヤ新金型のⅢ号戦車N型です。

戦車長に冬装束を着せます。

袖とズボンはうまくつなげばそのまま行けると思います。

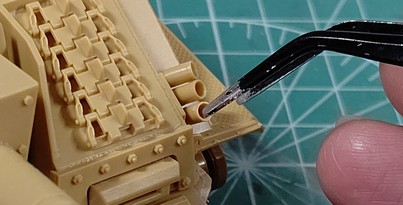

エポキシパテを爪楊枝で展開して行きます。

まず、パテの塊を押し付けます。

爪楊枝は適宜水を含ませながら使います。

ポイントは脇の下でしょうか、ある程度埋めておかないと、

冬装束の厚みが出ませんが、厚過ぎると袖とのつながりが難しくなります。

ざっとこんな感じですね。

ベルトの食い込みもポイントになります。

あと、ベルト下の裾をもうちょっと厚くした方が良かったですね。

厚みのアピールポイントになりますからね。

センターフルジップのフード付き、と勝手な解釈を決め込んでやってます。

帽子はこのままで行くつもりです。

あとは半硬化時にやります。

フードはこんな感じになりました。

ここも半硬化時に整形します。

次は基本塗装、エアブラシに進みます。

戦車長に冬装束を着せます。

袖とズボンはうまくつなげばそのまま行けると思います。

エポキシパテを爪楊枝で展開して行きます。

まず、パテの塊を押し付けます。

爪楊枝は適宜水を含ませながら使います。

ポイントは脇の下でしょうか、ある程度埋めておかないと、

冬装束の厚みが出ませんが、厚過ぎると袖とのつながりが難しくなります。

ざっとこんな感じですね。

ベルトの食い込みもポイントになります。

あと、ベルト下の裾をもうちょっと厚くした方が良かったですね。

厚みのアピールポイントになりますからね。

センターフルジップのフード付き、と勝手な解釈を決め込んでやってます。

帽子はこのままで行くつもりです。

あとは半硬化時にやります。

フードはこんな感じになりました。

ここも半硬化時に整形します。

次は基本塗装、エアブラシに進みます。

2020年08月29日

フィギュアの構図

タミヤ新金型のⅢ号戦車N型です。

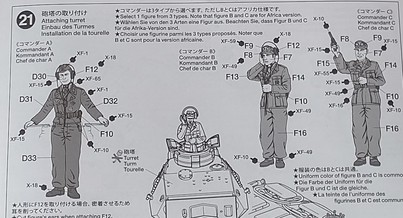

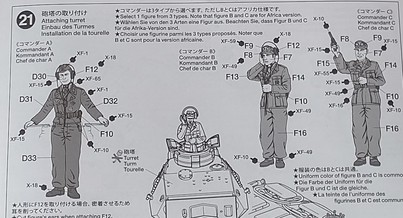

フィギュアを決めておきます。

乗せるのは一人だけです。

ただ、冬季想定なので、冬装束を着せなければなりません。

エポキシパテを体一面に貼りめぐらし、整形するという手順ですね。

一応キット付属のフィギュアは3名ですが、左の戦車長だけを使います。

真ん中の方もいいポーズしてるんですけどね。

こんな感じになります。

箱絵のフィギュアはとてもリラックス感があっていいのですが、

実際のフィギュアはそれほどでもありません。

フェイスのモールドはこんな感じ。ちょっと甘いですね。

どこまでシェイプ出来るか楽しみです。

道具は揃っていますから(笑)。

姿勢はこのままでOKです。

両手がハッチを掴むようにしますが、若干届きません。

接着の角度を僅かにずらせば合います。

で、問題は冬装束ですが、あまりいい資料が見つかりません。

歩兵のなら沢山あるのですが、戦車兵のはね。

やっと見つけたのがこれ。

やっぱり白くした方がいいのかな?

汚れも付けやすいみたいだしね。

フィギュアを決めておきます。

乗せるのは一人だけです。

ただ、冬季想定なので、冬装束を着せなければなりません。

エポキシパテを体一面に貼りめぐらし、整形するという手順ですね。

一応キット付属のフィギュアは3名ですが、左の戦車長だけを使います。

真ん中の方もいいポーズしてるんですけどね。

こんな感じになります。

箱絵のフィギュアはとてもリラックス感があっていいのですが、

実際のフィギュアはそれほどでもありません。

フェイスのモールドはこんな感じ。ちょっと甘いですね。

どこまでシェイプ出来るか楽しみです。

道具は揃っていますから(笑)。

姿勢はこのままでOKです。

両手がハッチを掴むようにしますが、若干届きません。

接着の角度を僅かにずらせば合います。

で、問題は冬装束ですが、あまりいい資料が見つかりません。

歩兵のなら沢山あるのですが、戦車兵のはね。

やっと見つけたのがこれ。

やっぱり白くした方がいいのかな?

汚れも付けやすいみたいだしね。

2020年08月26日

履帯調整

タミヤ新金型のⅢ号戦車N型です。

冬季迷彩を目指していますので、早く基本塗装に進みたいところです。

下地も迷彩も、筆塗りがいいのかな? などと考えています。

AM誌で確かT34の冬季迷彩を特集していたのがあったと思うので、

探してみます。

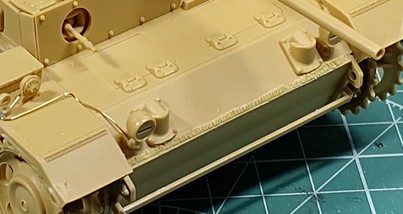

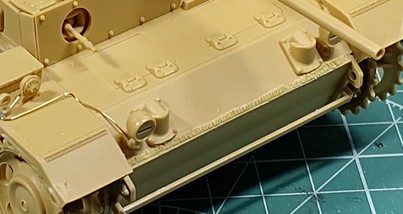

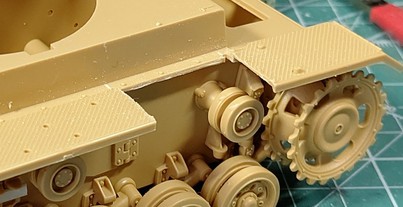

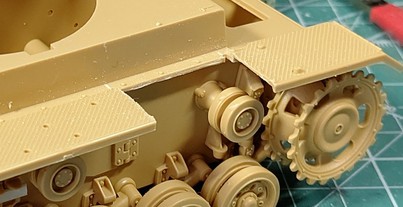

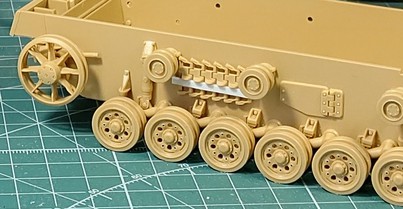

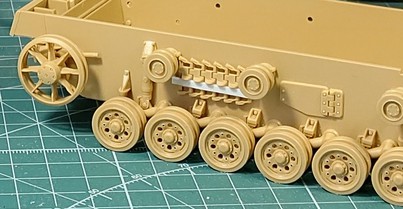

履帯調整です。

フェンダーがしっかりしているので、詰めものがよく効きます。

はい、いい感じですね。

接着剤でとめているのですが、戻るかなという心配もあります。

一応、ここまでで素組み完了ということになります。

次は普通ならフィギュアと装備品となりますが、どうしますかね。

サイバーのG型DAKの装備品をごちゃごちゃと乗せてみましたが、

冬季想定なので、そんなには必要ないかなと思います。

逆に防寒装備などで、荷物は膨らむんじゃないかとも‥‥‥。

リアのラックはⅢ号系の標準装備みたいですが、

まあ、装備品自体の研究をやってみないとわからないですね。

ちょっと調べてみましょう。

冬季迷彩を目指していますので、早く基本塗装に進みたいところです。

下地も迷彩も、筆塗りがいいのかな? などと考えています。

AM誌で確かT34の冬季迷彩を特集していたのがあったと思うので、

探してみます。

履帯調整です。

フェンダーがしっかりしているので、詰めものがよく効きます。

はい、いい感じですね。

接着剤でとめているのですが、戻るかなという心配もあります。

一応、ここまでで素組み完了ということになります。

次は普通ならフィギュアと装備品となりますが、どうしますかね。

サイバーのG型DAKの装備品をごちゃごちゃと乗せてみましたが、

冬季想定なので、そんなには必要ないかなと思います。

逆に防寒装備などで、荷物は膨らむんじゃないかとも‥‥‥。

リアのラックはⅢ号系の標準装備みたいですが、

まあ、装備品自体の研究をやってみないとわからないですね。

ちょっと調べてみましょう。

2020年08月25日

製作再開

タミヤ新金型のⅢ号戦車N型です。

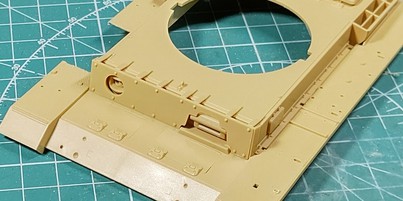

昨年11月以来の製作再開です。

ディテールアップの余地はないか、手直しや他部品への変換はないか、

色々とチェックをします。

素組みは終えているので、チェック後は塗装に進みます。

目指すイメージは冬季迷彩です。

いくつかある方法のうち、シンプルなやり方で行きます。

フィギュアは戦車長のみ、付属のフィギュアを改造します。

ライトのコードは少しですが、自作しています。

ボッシュライトもホーンもないので、これだけです。

左側後ろのフェンダーを落としています。

基部を再現していますが、ちょっと長過ぎるので、切ります。

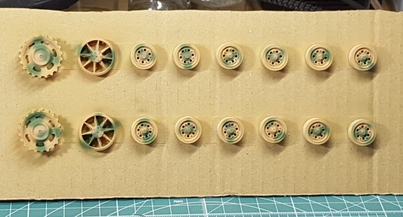

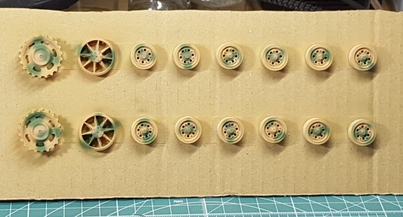

予備転輪、予備履帯はOKです。お気に入りです。

ワイヤーロープを自作しているので、オリジナルの取付位置は

パテで埋めています。

ロープのない分寂しいので、何か考えます。

予備転輪がフェンダー上にないのは、これも寂しいので、

サイバーホビーのⅢ号G DAKから流用しました。

履帯の弛み付けをしながら、基本塗装に進みます。

昨年11月以来の製作再開です。

ディテールアップの余地はないか、手直しや他部品への変換はないか、

色々とチェックをします。

素組みは終えているので、チェック後は塗装に進みます。

目指すイメージは冬季迷彩です。

いくつかある方法のうち、シンプルなやり方で行きます。

フィギュアは戦車長のみ、付属のフィギュアを改造します。

ライトのコードは少しですが、自作しています。

ボッシュライトもホーンもないので、これだけです。

左側後ろのフェンダーを落としています。

基部を再現していますが、ちょっと長過ぎるので、切ります。

予備転輪、予備履帯はOKです。お気に入りです。

ワイヤーロープを自作しているので、オリジナルの取付位置は

パテで埋めています。

ロープのない分寂しいので、何か考えます。

予備転輪がフェンダー上にないのは、これも寂しいので、

サイバーホビーのⅢ号G DAKから流用しました。

履帯の弛み付けをしながら、基本塗装に進みます。

2020年08月24日

最終チェック

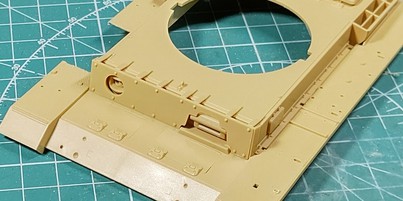

タミヤ新金型のⅢ号突撃砲G型です。

車体の組立、加工はシュルツェンで完了し、フィギュアが残りますが、

先に基本塗装に進みます。

その前の最終チェックです。

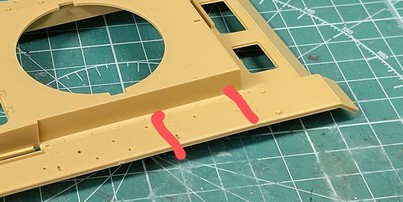

以前から気になっていました、この隙間。

幌を被せてカバーしたいと思います。

昔、タミヤのM41で、ビニールをかぶせてタコ糸で縛り、

ドライヤーで固定するような高度なテクニックがありましたが、

エポキシパテなら簡単じゃないかなと思います。

こんな感じです。

砲身を上下させると、パテの弛みも動きます。

何度も動かせて好みの形を決めます。

面白いですね。

ホイールを取り付けました。

先に吹いたグリーン系はやり直しのため、基本色で吹いて消します。

3色迷彩に変更します。

イメージとしては、これですね。

メーベルもここからウォッシングで変えて行きますが、

Ⅲ突もそれとは別の色調に変えて行きます。

基本色は同じでOKです。

車体の組立、加工はシュルツェンで完了し、フィギュアが残りますが、

先に基本塗装に進みます。

その前の最終チェックです。

以前から気になっていました、この隙間。

幌を被せてカバーしたいと思います。

昔、タミヤのM41で、ビニールをかぶせてタコ糸で縛り、

ドライヤーで固定するような高度なテクニックがありましたが、

エポキシパテなら簡単じゃないかなと思います。

こんな感じです。

砲身を上下させると、パテの弛みも動きます。

何度も動かせて好みの形を決めます。

面白いですね。

ホイールを取り付けました。

先に吹いたグリーン系はやり直しのため、基本色で吹いて消します。

3色迷彩に変更します。

イメージとしては、これですね。

メーベルもここからウォッシングで変えて行きますが、

Ⅲ突もそれとは別の色調に変えて行きます。

基本色は同じでOKです。

2020年08月22日

シュルツェン(3)

タミヤ新金型のⅢ号突撃砲G型です。

シュルツェン、最終です。

薄く削って、ダメージを加えました。

シュルツェンについての考察も加えています。

キット付属の部品は片側4枚を一体にした形になっています。

いじりたければ勝手に切れよ、というメーカーの意思の表れ、

と言えば言い過ぎでしょうが、実際の戦闘中には

不整地走行や被弾などで4枚がいつまでも並んでいる状態は

考えにくいわけです。

それと部品の厚さですね。

フェンダーなんかもそうですが、キットでは厚さが2㎜くらいあります。

計算すると実車では7cmあったことになりますね。

だから削っているわけですが、

この辺もメーカーさんに何とかして頂きたいと思ってしまいます。

難しい(=無理)でしょうがね。

シュルツェンとは防弾板ですから、敵のどのような攻撃に対して

効果を発揮する構造にするのか、ダメージ分析から考えられたはずです。

ある程度の厚さが必要でしょうし、

ステーも含めると両側で100㎏以上になりますかね?

戦車の重量負担増とそれによる機動性の低下等と引き換えても

こういう装備が必要だったのか? という思いも出てきます。

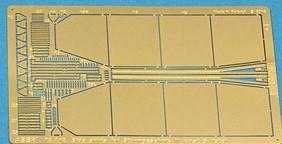

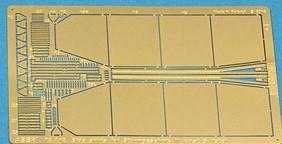

そう思うと、エッチングパーツも逆にどうかな?と。

これ、厚さは0.1㎜とか0.2㎜じゃないんですかね。

じゃぁ、実際には3.5㎜とか7㎜だったわけ?

それはないんじゃないかな?

こういう写真を見ると、やっぱり厚さとしては20㎜か30㎜は

あったんじゃないでしょうか?

1㎜厚のプラ板で自作というのが最適みたいです。

シュルツェン、最終です。

薄く削って、ダメージを加えました。

シュルツェンについての考察も加えています。

キット付属の部品は片側4枚を一体にした形になっています。

いじりたければ勝手に切れよ、というメーカーの意思の表れ、

と言えば言い過ぎでしょうが、実際の戦闘中には

不整地走行や被弾などで4枚がいつまでも並んでいる状態は

考えにくいわけです。

それと部品の厚さですね。

フェンダーなんかもそうですが、キットでは厚さが2㎜くらいあります。

計算すると実車では7cmあったことになりますね。

だから削っているわけですが、

この辺もメーカーさんに何とかして頂きたいと思ってしまいます。

難しい(=無理)でしょうがね。

シュルツェンとは防弾板ですから、敵のどのような攻撃に対して

効果を発揮する構造にするのか、ダメージ分析から考えられたはずです。

ある程度の厚さが必要でしょうし、

ステーも含めると両側で100㎏以上になりますかね?

戦車の重量負担増とそれによる機動性の低下等と引き換えても

こういう装備が必要だったのか? という思いも出てきます。

そう思うと、エッチングパーツも逆にどうかな?と。

これ、厚さは0.1㎜とか0.2㎜じゃないんですかね。

じゃぁ、実際には3.5㎜とか7㎜だったわけ?

それはないんじゃないかな?

こういう写真を見ると、やっぱり厚さとしては20㎜か30㎜は

あったんじゃないでしょうか?

1㎜厚のプラ板で自作というのが最適みたいです。

2020年08月18日

シュルツェン(2)

タミヤ新金型のⅢ号突撃砲G型です。

シュルツェンを続けます。

ダメージ加工の前に仮止めして、イメージを作っておきます。

フィギュアを座らせたりする位置が浮かべばいいですけどね。

右側です。

離れて2枚付けてるので、やはりポイントはその間。

そこに立たせるか、ステーのアームに座るか、足を掛けるか、

色々浮かびます。

左側。2枚くっついているので、表側は鉄錆びや弾痕など、面白そうです。

フィギュアは手を掛ける程度かな?

こちらはシュルツェンとしてのアピールポイントです。

で、シュルツェンの加工です。

だいたいこれくらいの角度で、これくらいの薄さに見えたらOKかな。

シュルツェンのエッチングパーツって、割りと安いんですよね。

ただの鉄板ですからね。

下辺は特にギザギザにしておきます。

水分も下に溜まるから、錆びも激しくしておきます。

急に夏休みとなりました。

避暑地に行きましたが、そこでとんだトラブルに巻き込まれ、

一息ついたら今度は‥‥‥。

仕事してる方がずっと楽でした(笑)。

シュルツェンを続けます。

ダメージ加工の前に仮止めして、イメージを作っておきます。

フィギュアを座らせたりする位置が浮かべばいいですけどね。

右側です。

離れて2枚付けてるので、やはりポイントはその間。

そこに立たせるか、ステーのアームに座るか、足を掛けるか、

色々浮かびます。

左側。2枚くっついているので、表側は鉄錆びや弾痕など、面白そうです。

フィギュアは手を掛ける程度かな?

こちらはシュルツェンとしてのアピールポイントです。

で、シュルツェンの加工です。

だいたいこれくらいの角度で、これくらいの薄さに見えたらOKかな。

シュルツェンのエッチングパーツって、割りと安いんですよね。

ただの鉄板ですからね。

下辺は特にギザギザにしておきます。

水分も下に溜まるから、錆びも激しくしておきます。

急に夏休みとなりました。

避暑地に行きましたが、そこでとんだトラブルに巻き込まれ、

一息ついたら今度は‥‥‥。

仕事してる方がずっと楽でした(笑)。

2020年08月14日

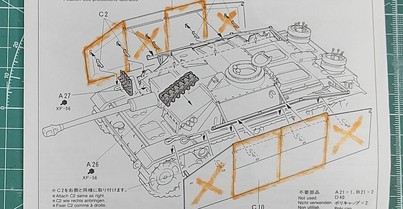

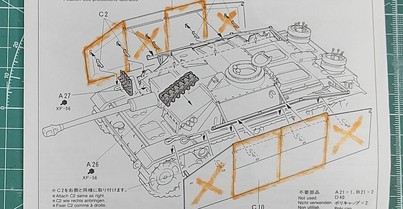

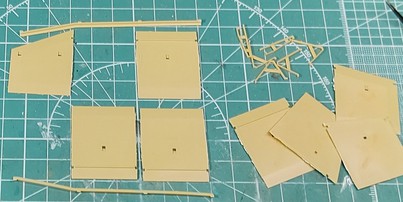

シュルツェン(1)

タミヤ新金型のⅢ号突撃砲G型です。

フィギュア満載(笑)を目指しているわけですが、

その前に車体は決めておかねばなりません。

シュルツェンを使うことにしたので、これはフィギュア配置の

最大の前提条件になるでしょう。

あと、ドラム缶などの装備品も決めなければなりません。

さてシュルツェンですが、左右二枚ずつに間引きします。

構成はこの通り。

シュルツェンの上に腰掛け、車体に足を乗せて‥‥‥

ていうようなフィギュアの形もあります。

切断は簡単に出来ましたが、問題はここからですね。

薄く削って、ダメージ入れて‥‥‥と、なかなか大変です。

テーブルの端を使ったりしますが、これは後始末が大変になります。

プラスチックの粉末なんて、吸い込みたくはないですからね。

ステーの取り付けですが、よく見てみると明確なのはこの一点だけなんですね。

ここからステーを出して、つないで、順番に接着位置が決まるという式。

ちょっと違和感あります。

そうやって一番前のシュルツェンの位置が決まりました。

あと、薄くして、ダメージを入れます。

フィギュア満載(笑)を目指しているわけですが、

その前に車体は決めておかねばなりません。

シュルツェンを使うことにしたので、これはフィギュア配置の

最大の前提条件になるでしょう。

あと、ドラム缶などの装備品も決めなければなりません。

さてシュルツェンですが、左右二枚ずつに間引きします。

構成はこの通り。

シュルツェンの上に腰掛け、車体に足を乗せて‥‥‥

ていうようなフィギュアの形もあります。

切断は簡単に出来ましたが、問題はここからですね。

薄く削って、ダメージ入れて‥‥‥と、なかなか大変です。

テーブルの端を使ったりしますが、これは後始末が大変になります。

プラスチックの粉末なんて、吸い込みたくはないですからね。

ステーの取り付けですが、よく見てみると明確なのはこの一点だけなんですね。

ここからステーを出して、つないで、順番に接着位置が決まるという式。

ちょっと違和感あります。

そうやって一番前のシュルツェンの位置が決まりました。

あと、薄くして、ダメージを入れます。

2020年08月13日

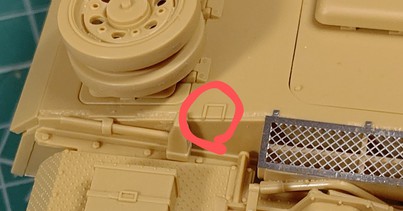

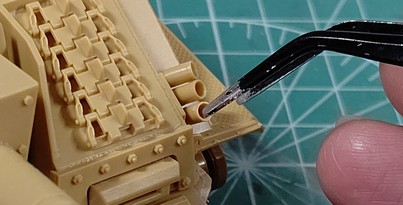

輸送ダメージの修復

タミヤ新金型のⅢ号突撃砲G型です。

もっと早くにやっておくべきだった、輸送ダメージの修復をやっておきます。

予備転輪が出てきたのは大きかったですね。

ポコっと1個だけとれていたのですが、このディスチャージャーって、

何かディテールアップ出来ないものですかねぇ?

コードとか、なかったんでしょうか?

ノテックはセンターにくる、珍しいタイプです。

これもコードが気になります。

リアデッキの予備転輪です。

組立図通りっていうのが気に入りませんが、まあいいでしょう。

この辺にドラム缶を絡めたいですね。

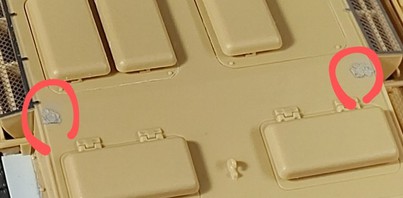

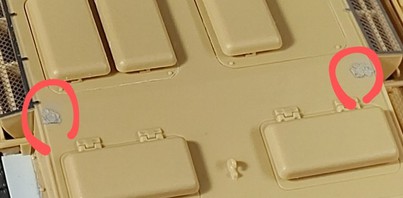

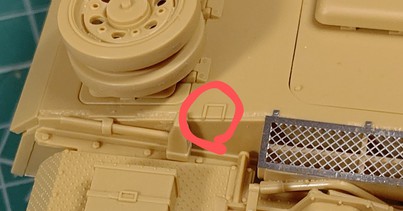

部品の欠落です。

これはもう、捜索不能。プラ板かエポキシパテで自作します。

これなんですが、難しそうですね。

プラ板がいいかな?

四角く切って、根気よく削るのが一番じゃないかなと。

模型作りは忍耐修養ですね、まったく(笑)。

もっと早くにやっておくべきだった、輸送ダメージの修復をやっておきます。

予備転輪が出てきたのは大きかったですね。

ポコっと1個だけとれていたのですが、このディスチャージャーって、

何かディテールアップ出来ないものですかねぇ?

コードとか、なかったんでしょうか?

ノテックはセンターにくる、珍しいタイプです。

これもコードが気になります。

リアデッキの予備転輪です。

組立図通りっていうのが気に入りませんが、まあいいでしょう。

この辺にドラム缶を絡めたいですね。

部品の欠落です。

これはもう、捜索不能。プラ板かエポキシパテで自作します。

これなんですが、難しそうですね。

プラ板がいいかな?

四角く切って、根気よく削るのが一番じゃないかなと。

模型作りは忍耐修養ですね、まったく(笑)。

2020年08月12日

製作再開

タミヤ新金型のⅢ号突撃砲G型です。

特に理由はないのですが、Ⅲ号ファミリーを続けています。

Ⅲ突Gは足回りを除いて素組みを終えたのが5年前になります。

多分、もっと長期間手を付けてないキットもあるでしょうがね(笑)。

このⅢ突Gについては、これまでを振り返ってみると、

当初イメージに沿ってないというか、当初イメージ自体、弱かったというか、

フラフラしながら作っていたかなと‥‥‥。

そういうところに立ち帰って製作を再開したいと思います。

ほんと、このキットだけじゃないんだろうけどね。

ダメージ加工が目立ちます。

これは継続して、超が付くほど歴戦の1両にします。

また、昨年の沖永良部工房からの移動によるダメージが残っていて、

細かくチェックしておかねばなりません。

フィギュアも決める決めると言って決めきれていません。

歩兵中心にたくさん乗せる方針は継続です。

この体勢をひねった方は、丁寧に改造を仕上げて行きます。

歩兵も一人ずつしっかり仕上げます。

塗色はグリーン系との2色迷彩でしたか、既にホイールにはエアブラシ済み。

これは是非、3色迷彩に方針変更したいところです。

あと、シュルツェンです。

Ⅲ突独特の山形シュルツェンを是非取り付けたいと思います。

間引きしつつ、ボロボロ状態に多くの弾痕をつけて、

歴戦の1両の雰囲気作りに役立てたいものです。

特に理由はないのですが、Ⅲ号ファミリーを続けています。

Ⅲ突Gは足回りを除いて素組みを終えたのが5年前になります。

多分、もっと長期間手を付けてないキットもあるでしょうがね(笑)。

このⅢ突Gについては、これまでを振り返ってみると、

当初イメージに沿ってないというか、当初イメージ自体、弱かったというか、

フラフラしながら作っていたかなと‥‥‥。

そういうところに立ち帰って製作を再開したいと思います。

ほんと、このキットだけじゃないんだろうけどね。

ダメージ加工が目立ちます。

これは継続して、超が付くほど歴戦の1両にします。

また、昨年の沖永良部工房からの移動によるダメージが残っていて、

細かくチェックしておかねばなりません。

フィギュアも決める決めると言って決めきれていません。

歩兵中心にたくさん乗せる方針は継続です。

この体勢をひねった方は、丁寧に改造を仕上げて行きます。

歩兵も一人ずつしっかり仕上げます。

塗色はグリーン系との2色迷彩でしたか、既にホイールにはエアブラシ済み。

これは是非、3色迷彩に方針変更したいところです。

あと、シュルツェンです。

Ⅲ突独特の山形シュルツェンを是非取り付けたいと思います。

間引きしつつ、ボロボロ状態に多くの弾痕をつけて、

歴戦の1両の雰囲気作りに役立てたいものです。

2020年08月11日

エアブラシの前に(2)

タミヤ新金型のⅢ号戦車L型 2号車です。

素組み完了段階です。

基本塗装に移る直前の工程になります。

これを経た後は塗装、ウォッシング、鉄錆びなど、

最終仕上げ段階に進みます。

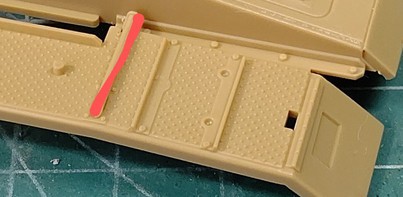

このすき間をどうするか? というところですね。

溶接痕を作るのが妥当かと思いますが、箱絵はどうなってますかね?

溶接痕はなく、わずかな溝のように見えます。

が、ここは溶接痕をつけて行きたいと思います。

エポパテですき間を埋めつつ、溶接痕を作りました。

これ、中々うまく作れないんですよね。

多分、作り方が間違っているんだと思っています。

3時間後、整形しました。

半硬化で作業し易いのですが、やはりうまく表現できませんねぇ。

ま、何とか塗装を残すだけ、まで来ました。

フィギュアのいじくりもないので、あっさり感が強いです(笑)。

素組み完了段階です。

基本塗装に移る直前の工程になります。

これを経た後は塗装、ウォッシング、鉄錆びなど、

最終仕上げ段階に進みます。

このすき間をどうするか? というところですね。

溶接痕を作るのが妥当かと思いますが、箱絵はどうなってますかね?

溶接痕はなく、わずかな溝のように見えます。

が、ここは溶接痕をつけて行きたいと思います。

エポパテですき間を埋めつつ、溶接痕を作りました。

これ、中々うまく作れないんですよね。

多分、作り方が間違っているんだと思っています。

3時間後、整形しました。

半硬化で作業し易いのですが、やはりうまく表現できませんねぇ。

ま、何とか塗装を残すだけ、まで来ました。

フィギュアのいじくりもないので、あっさり感が強いです(笑)。

2020年08月10日

エアブラシの前に(1)

タミヤ新金型のⅢ号戦車L型 2号車です。

エアブラシに行く前にやっておかねばならないことがありました。

焦ってはいけません。

普通に見逃していることがあります。

左側前のライトコードをつなぎます。

右よりはやり易いかな。

ホーンから直列に行きます。

小さなライトは基部を貫通しています。

気付くと左側の小さなライトが飛んでいました。

捜索不能ですので、文字通りのダメージとして処理します。

右側のコード、こんな感じですね。

まずまずです。

単色のグレーはティーガーⅠの初期型でやった色から、

まだもう少し明るめがいいですね。

そんなこと考えながらやってます。

0.5㎜のエナメル線をおっ立ててアンテナにしました。

ちょっと無理があるかな?

変だったら、やめます(笑)。

エアブラシに行く前にやっておかねばならないことがありました。

焦ってはいけません。

普通に見逃していることがあります。

左側前のライトコードをつなぎます。

右よりはやり易いかな。

ホーンから直列に行きます。

小さなライトは基部を貫通しています。

気付くと左側の小さなライトが飛んでいました。

捜索不能ですので、文字通りのダメージとして処理します。

右側のコード、こんな感じですね。

まずまずです。

単色のグレーはティーガーⅠの初期型でやった色から、

まだもう少し明るめがいいですね。

そんなこと考えながらやってます。

0.5㎜のエナメル線をおっ立ててアンテナにしました。

ちょっと無理があるかな?

変だったら、やめます(笑)。

2020年08月09日

砲搭、フィギュア

タミヤ新金型のⅢ号戦車L型 2号車です。

履帯は基本塗装後、転輪黒ゴムを塗ってから、取り付けます。

フィギュアは付属の方をそのまま乗せます。

ハッチはキューポラ以外は全部閉です。

ライトのコードはこんな感じです。

まずまずじゃないですかねぇ。

砲搭は、ゲペックカステンをどうするか、考え中です。

特にいじくるところもなく、スイスイ進みます。

フィギュアもはい、こんな感じになりました。

あっさり作って何を目論むかというと、

単色にするグレーの色調、これだけなんですね。

ゲペックカステンはやっぱり付けましょう。

「ほぼ」が付きますが、素組み完了となりました。

次、エアブラシ行きます。

履帯は基本塗装後、転輪黒ゴムを塗ってから、取り付けます。

フィギュアは付属の方をそのまま乗せます。

ハッチはキューポラ以外は全部閉です。

ライトのコードはこんな感じです。

まずまずじゃないですかねぇ。

砲搭は、ゲペックカステンをどうするか、考え中です。

特にいじくるところもなく、スイスイ進みます。

フィギュアもはい、こんな感じになりました。

あっさり作って何を目論むかというと、

単色にするグレーの色調、これだけなんですね。

ゲペックカステンはやっぱり付けましょう。

「ほぼ」が付きますが、素組み完了となりました。

次、エアブラシ行きます。

2020年08月08日

車体上部~砲搭へ

タミヤ新金型のⅢ号戦車L型 2号車です。

車体上部から砲搭へと進みます。

大阪新工房は二年目の夏を迎えました。

永良部とは全く異質な夏です。

ライトのコードはこんな感じになりました。

中々に時間がかかるので、ボチボチやりながら、

砲搭へと進みます。

ワイヤーロープはこの部品ではやりません。

先端部だけ使って、水糸でフリーに絡ませます。

砲架を組みました。

砲身は細いですが、部品の精度が高く、殆んど隙間なく接着出来ます。

整形にはパテは必要なく、ナイフかキサゲで削るだけで済みそうです。

防盾まで組みました。

砲搭もストレスなく、すんなり組んで行けます。

車体上部から砲搭へと進みます。

大阪新工房は二年目の夏を迎えました。

永良部とは全く異質な夏です。

ライトのコードはこんな感じになりました。

中々に時間がかかるので、ボチボチやりながら、

砲搭へと進みます。

ワイヤーロープはこの部品ではやりません。

先端部だけ使って、水糸でフリーに絡ませます。

砲架を組みました。

砲身は細いですが、部品の精度が高く、殆んど隙間なく接着出来ます。

整形にはパテは必要なく、ナイフかキサゲで削るだけで済みそうです。

防盾まで組みました。

砲搭もストレスなく、すんなり組んで行けます。

2020年08月07日

車体上部の組み立て(3)

タミヤ新金型のⅢ号戦車L型 2号車です。

車体上部を組んでいます。

タミヤですから、組立図通りに行けばスイスイですね。

それで満足するか否かってところです。

スペースドアーマーは珍しくシンプルなタイプを選択しました。

機銃を取り付けますが、勿論銃口を開けておきます。

右側OVMはこれだけですね。

アンテナをしっかり自作して取り付けようと考えています。

予備転輪を並べるのはロンメル野戦指揮セットと同じです。

左側OVMも完了です。

転輪の整形はこれからですね。

ライト類のコードをつなぎます。

とりあえずディテールアップになります。

取付位置の間隔+αで長さをとり、少し弛ませます。

うまく行くかな?

車体上部を組んでいます。

タミヤですから、組立図通りに行けばスイスイですね。

それで満足するか否かってところです。

スペースドアーマーは珍しくシンプルなタイプを選択しました。

機銃を取り付けますが、勿論銃口を開けておきます。

右側OVMはこれだけですね。

アンテナをしっかり自作して取り付けようと考えています。

予備転輪を並べるのはロンメル野戦指揮セットと同じです。

左側OVMも完了です。

転輪の整形はこれからですね。

ライト類のコードをつなぎます。

とりあえずディテールアップになります。

取付位置の間隔+αで長さをとり、少し弛ませます。

うまく行くかな?

2020年08月06日

車体上部の組み立て(2)

タミヤ新金型のⅢ号戦車L型 2号車です。

ジャーマングレー単色を目指しています。

車体上部の部品を取り付けて行きます。

梅雨が明け、ギラギラ夏空ですが、コロナ無縁のこのホビーを

楽しんでいます。

フェンダーの切り口を薄くして、実感を出しています。

あとは錆び表現ですね。

薄っぺらいフェンダーを下から支えるステー部は、

後からプラ板で自作します。

フェンダーに隠れて、部品化もモールドもされていない何かが

ないのかな? とか思ってしまいますね。

道草はこの辺までにします。

ハッチ類を取り付けました。

特に問題なし。

リアデッキの5つのふたは、のっペラして愛想がないですが、

何か工夫は出来ないものでしょうか?

資料を調べてみたいと思います。

こんなハッチも可動に改造したら面白いですが、

中身がねぇ。

ここはギア室みたいなところでしょうか。

ちょっと手が出ないですね。

組立図に従い、1㎜の穴を開けました。

何故か、首を傾げたくなります。

ジャーマングレー単色を目指しています。

車体上部の部品を取り付けて行きます。

梅雨が明け、ギラギラ夏空ですが、コロナ無縁のこのホビーを

楽しんでいます。

フェンダーの切り口を薄くして、実感を出しています。

あとは錆び表現ですね。

薄っぺらいフェンダーを下から支えるステー部は、

後からプラ板で自作します。

フェンダーに隠れて、部品化もモールドもされていない何かが

ないのかな? とか思ってしまいますね。

道草はこの辺までにします。

ハッチ類を取り付けました。

特に問題なし。

リアデッキの5つのふたは、のっペラして愛想がないですが、

何か工夫は出来ないものでしょうか?

資料を調べてみたいと思います。

こんなハッチも可動に改造したら面白いですが、

中身がねぇ。

ここはギア室みたいなところでしょうか。

ちょっと手が出ないですね。

組立図に従い、1㎜の穴を開けました。

何故か、首を傾げたくなります。

2020年08月05日

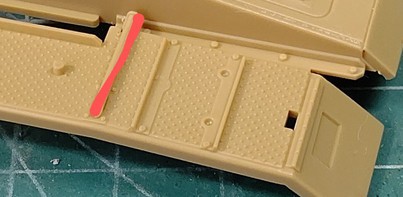

車体上部の組み立て(1)

タミヤ新金型のⅢ号戦車L型 2号車です。

車体上部に進みます。

下部はあと、履帯を残すだけとなっています。

ダメージよりも、予備履帯を変な場所に付けたり、

ディテールアップ的な要素があります。

上部は反対にダメージがメインになります。

キットのコンセプトイメージは、ジャーマングレー単色の、

どちらかと言えば参戦間もない1両と考えているのですが、

例えば、薄っぺらいフェンダーの二、三枚なんかは、

すぐに吹っ飛んでもおかしくないし、

そういうのは思い切って表現してもいいかなと‥‥‥。

先のロンメル野戦指揮セットでフェンダーをいくつか落としましたが、

それで何かヤミツキになってしまった感じで、

車体上部を見ると条件反射でフェンダーを落としたくなります(笑)。

今回はまず、左側のリアを落とします。

フェンダーの継ぎ目を確認して、エッチングのこで切り落とします。

切り口を処理することがとても重要になります。

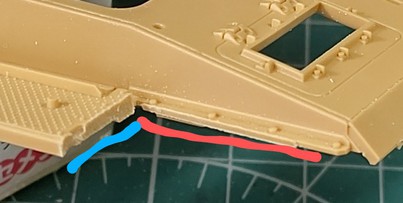

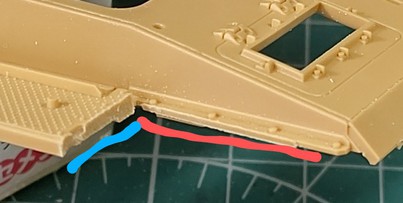

青側は、薄いフェンダーの薄さを表現するポイントなので、

薄く削ります。

赤側は、フェンダー取り付け部を一緒に落としているので、

プラ板をつぎ足して再現します。

次に右側の二枚目を落とします。

継ぎ目に沿って切り落とし、切り口を薄く削るのは同じです。

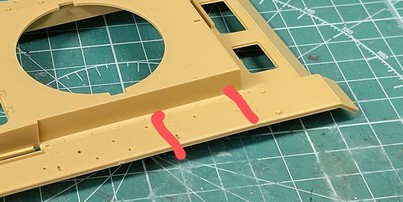

これは裏側から見たところですが、

グリーンの線が、フェンダー取り付け部になります。

これを再現するわけですね、左側リア同様に。

エッチングのこは普通に使えば、綺麗に真っ直ぐ切れます。

車体上部に進みます。

下部はあと、履帯を残すだけとなっています。

ダメージよりも、予備履帯を変な場所に付けたり、

ディテールアップ的な要素があります。

上部は反対にダメージがメインになります。

キットのコンセプトイメージは、ジャーマングレー単色の、

どちらかと言えば参戦間もない1両と考えているのですが、

例えば、薄っぺらいフェンダーの二、三枚なんかは、

すぐに吹っ飛んでもおかしくないし、

そういうのは思い切って表現してもいいかなと‥‥‥。

先のロンメル野戦指揮セットでフェンダーをいくつか落としましたが、

それで何かヤミツキになってしまった感じで、

車体上部を見ると条件反射でフェンダーを落としたくなります(笑)。

今回はまず、左側のリアを落とします。

フェンダーの継ぎ目を確認して、エッチングのこで切り落とします。

切り口を処理することがとても重要になります。

青側は、薄いフェンダーの薄さを表現するポイントなので、

薄く削ります。

赤側は、フェンダー取り付け部を一緒に落としているので、

プラ板をつぎ足して再現します。

次に右側の二枚目を落とします。

継ぎ目に沿って切り落とし、切り口を薄く削るのは同じです。

これは裏側から見たところですが、

グリーンの線が、フェンダー取り付け部になります。

これを再現するわけですね、左側リア同様に。

エッチングのこは普通に使えば、綺麗に真っ直ぐ切れます。

2020年08月04日

車体下部の組み立て

タミヤ新金型のⅢ号戦車L型 2号車です。

足回りを組んで行きます。

2号車ですので、ガンガン進みます。

でも、ドラゴンのキットならこうも行かんでしょうね(笑)。

ガンガンを阻害するものもあります。

転輪のパー線消しなんか、その最たるものですね。

こればっかりは、グッと奥歯噛みしめてぎなぎなやるしかないです。

あとは履帯だけです。

先のロンメル野戦指揮セットでは、履帯をワイヤーで抑えてましたが、

接着出来るのに何でだったんでしょうかね(笑)。

予備履帯、こんなところに付けました。

いい感じです。

大満足です!!

前面の予備履帯は半分にして、何か別物をはさみます。

ワイヤーロープを引っかけてもいいし、バケツぶら下げてもいいし、

これは楽しみになります。

ドラゴン(サイバーホビー)のG型ではこんなのをやりましたが、

このL型2号車はちょっとかんがえます。

足回りを組んで行きます。

2号車ですので、ガンガン進みます。

でも、ドラゴンのキットならこうも行かんでしょうね(笑)。

ガンガンを阻害するものもあります。

転輪のパー線消しなんか、その最たるものですね。

こればっかりは、グッと奥歯噛みしめてぎなぎなやるしかないです。

あとは履帯だけです。

先のロンメル野戦指揮セットでは、履帯をワイヤーで抑えてましたが、

接着出来るのに何でだったんでしょうかね(笑)。

予備履帯、こんなところに付けました。

いい感じです。

大満足です!!

前面の予備履帯は半分にして、何か別物をはさみます。

ワイヤーロープを引っかけてもいいし、バケツぶら下げてもいいし、

これは楽しみになります。

ドラゴン(サイバーホビー)のG型ではこんなのをやりましたが、

このL型2号車はちょっとかんがえます。

2020年08月03日

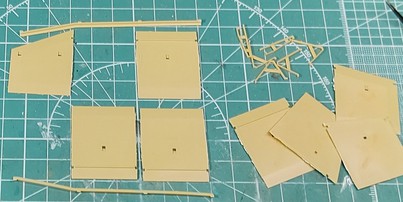

製作開始

タミヤ新金型のⅢ号戦車L型 2号車です。

車体下部から組み立てて行きます。

急ピッチというか、初めてではないので、ドンドン行きます。

前回もそうでしたが、ピン痕ねや見落としなど注意して進めます。

いつものエッチングパーツです。

みえないんだけど‥‥‥とか、考えないで進めます。

上部転輪を取り付けたので、真っ直ぐを確認します。

次、ドンドン行きましょう、というところですが、

ちょっと面白いところがあります。

このエスケープハッチの左ですが、思い出しました。

予備履帯を取り付けたいと思います。

映画のワンシーンて見つけた、アレです。

留め具は自作しますが、複雑なものではないので。

Ⅲ号系だと思って写真を探していたら、なかなか見つからなくて、

一度だけやったのはⅣ号Jでしたね。

こういうのも織り混ぜてピッチを上げて行きます。

車体下部から組み立てて行きます。

急ピッチというか、初めてではないので、ドンドン行きます。

前回もそうでしたが、ピン痕ねや見落としなど注意して進めます。

いつものエッチングパーツです。

みえないんだけど‥‥‥とか、考えないで進めます。

上部転輪を取り付けたので、真っ直ぐを確認します。

次、ドンドン行きましょう、というところですが、

ちょっと面白いところがあります。

このエスケープハッチの左ですが、思い出しました。

予備履帯を取り付けたいと思います。

映画のワンシーンて見つけた、アレです。

留め具は自作しますが、複雑なものではないので。

Ⅲ号系だと思って写真を探していたら、なかなか見つからなくて、

一度だけやったのはⅣ号Jでしたね。

こういうのも織り混ぜてピッチを上げて行きます。